: la música, el cosmos y lo sagrado

Existen, según Aaron Copland, tres planos básicos para escuchar la música. De entre éstos, es el plano sensual el que consiste en el puro acto primitivo de escuchar los sonidos, sin reflexionar ni examinarlos de modo alguno, pero logrando repercutir y estimular de diversas formas en nuestros estados de ánimo. Desde la antigüedad es sabido que los sonidos pueden alterar los procesos corporales y mentales. Instalados exclusivamente en el estadio más básico, en este plano sensual, tanto los ritmos como las melodías machacantes, su repetición hipnótica, han sido desde hace centurias herramientas para inducir al éxtasis en danzas rituales o al trance extático en la oración de los místicos. Muchas culturas han empleado la música como la llave para acceder a estados de conciencia superiores, recibir revelaciones de leyes cósmicas y divinas. Por lo tanto, no es gratuito afirmar que la música y su influjo han representado el más sólido portal espiritual y religioso en gran cantidad de culturas.

Para Simmel, de entre todas las disciplinas del arte, la arquitectura es la única donde “se apacigua y aquieta la gran contienda entre la voluntad y el espíritu y la necesidad de la naturaleza; en la arquitectura llegan a perfecto equilibrio dos tendencias contrarias: la del alma que aspira hacia arriba y la pesantez que tira hacia abajo”. Pero, en el otro extremo, ¿qué sucede tanto en la literatura como en la música? ¿En estas disciplinas, sobre qué cosas es que se proyecta esta luz develadora de la verdad y de la espiritualidad, como quería Heidegger? Esta iluminación no sucede sobre materiales terrenos, sino sobre lenguajes que son ya de por sí creaciones espirituales y convenciones del ser humano. Es esto lo que le otorga a la música su exclusivo carácter “enigmático”, según Theodor W. Adorno (en música no se trata de significados, sino de gestos). Tanto él como Walter Benjamin entienden, por lo consiguiente, la tarea del artista como la de un traductor. Adorno, el filósofo de la Nueva Música en la primera mitad del siglo XX, fue más allá: “En comparación con el lenguaje significativo, la música sólo es lenguaje en tanto que de un tipo completamente diferente. En él yace el aspecto teológico de la música. Lo que ella dice se encuentra a la vez determinado y oculto en la afirmación. Su idea es la figura del nombre divino. Es oración desmitologizada, liberada de la magia de la influencia; es el intento humano, vano como siempre, de nombrar el nombre mismo, en vez de comunicar significados”. De tal suerte, la pregunta que subyace es ésta: ¿es la música, dentro de todas las artes, el vehículo más directo y “puro” en la búsqueda de la trascendencia hacia un plano supraterreno? El mismo Adorno nos adelanta una respuesta: “Las teodiceas de la música como aparición de lo divino son blasfemias, porque conceden a la música la dignidad de la revelación, cuando ella como arte no es sino la permanencia secularizada de la forma de la oración, que para poder sobrevivir se prohíbe su objeto y lo cede al pensamiento[...] Únicamente en virtud de sus rasgos históricos la música logra su relación con lo inalcanzable. Sin mediaciones históricas, entendida como mero principio o fenómeno originario, sería completamente miserable, abstracta y, verdaderamente comprendida, carecería de esencia”.

Olivier Messiaen (Avignon, 1908-1992) pretendió entablar un puente comunicante entre la música y Dios a través de la sinestesia con los sonidos y los colores de su Creación. Mientras el pastor Bach procuró acercarse de forma mística y directa a un ser supremo por medio de su obra como ofrenda, Mahler lo hizo a través de la contemplación y de la pretendida exégesis de la naturaleza, de la puntualidad de sus ciclos y la armonía de éstos con sus criaturas. De forma semejante obró Messiaen, quien recibió temprana instrucción musical en medio de la soledad de un ambiente bucólico y un marcado ascendente del catolicismo. No es de extrañarse su temprana elección por un instrumento poco común en su época y de clara reminiscencia litúrgica: el órgano. Es conocida la anécdota que habla del inicio del recogimiento de este compositor francés hacia Dios a través de sus criaturas: en 1940 fue confinado a un campo de concentración en Görlitz; recluido como estaba, el único sonido del mundo exterior que le era dado escuchar fue el canto de las aves silvestres. Usando este material sonoro como base, fue que compuso su Cuarteto para el fin de los tiempos, con los únicos instrumentos a su alcance. En delante Messiaen quedaría ligado de por vida al estudio ornitológico y a la traducción de las melodías de las aves como elementos básicos dentro de sus sistemas. Su lenguaje musical aprovecha desde luego el canto de las aves, pero además, retoma los antiguos modos de la salmodia gregoriana, que acentúan los valores religiosos y la marcada espiritualidad de su obra. En su tratado Técnica de mi lenguaje musical (1942) el músico francés afirma que con su obra llevaría a las audiencias más cerca de la infinitud, a la eternidad en el espacio. “Mi fe es el gran drama de mi vida. Soy creyente, por lo que llevo la palabra de Dios a los que no creen. Les ofrezco el canto de las aves a los que se arraciman en las ciudades y jamás los han escuchado; elaboro ritmos para aquellos que sólo conocen marchas militares y jazz, y pinto colores para aquellos que jamás los han visto”.

En este mismo registro hallamos la obra de Kristof Penderecki (Polonia, 1933), donde música y cristianismo convergen como vías de sublimación del espíritu. Los temas de Penderecki y su intención son abiertamente religiosos. Su obra surgió a mediados del siglo XX, en un momento en que la religión en Polonia estaba politizada. Sus Salmos o La pasión según San Lucas tienen además un fuerte valor testimonial para la época.

Siguiendo con esta línea, la música de Arvo Pärt (Estonia, 1935) ha empleado diversas técnicas compositivas que van desde el dodecafonismo, serialismo integral y aleatoria, hasta incursiones en el sonorismo. Pero su música también se caracteriza por los hallazgos expresivos de materiales sonoros arcaicos. La obra de Pärt fluctúa entre los extremos; sin embargo mantiene una constante: su búsqueda por la espiritualidad inspirada en textos litúrgicos de la tradición cristiana. Su Credo (1968) es un ejemplo claro de su temperamento contrastante: si bien la pieza es claramente religiosa, fue censurada en su tiempo por su atrevimiento estético. Pärt buscó en el silencio reflexivo y en el enclaustramiento casi monacal, la vía para exacerbar su espiritualidad y hallar cercanía con Dios. Esto lo llevó a desenterrar formas musicales religiosas como los primeros corales polifónicos escritos de los siglos XIII al XVI. Otro de estos períodos de aislamiento del mundo y de acercamiento con Dios, lo motivó ni más ni menos que a rescatar técnicas rudimentarias medievales para su Tercera sinfonía. Lo sagrado en Pärt, ese vínculo que lo une con un ser superior, radica en la contemplación de la sencillez de notas simples, de silencios elementales. Esa involución deliberada hacia lo rudimentario, esa introspección a través de los materiales sonoros más primitivos es lo que conforta y da paz a su espíritu. Bach y su misticismo resucitan tanto en Penderecki como en Pärt, quienes además de admirar la obra del pastor, sienten el apremio por volver a formas convencionales armónicas y emplean deliberadamente el motivo B-A-C-H (la secuencia de un sí bemol, la, do y un si natural) como puente a la tradición.

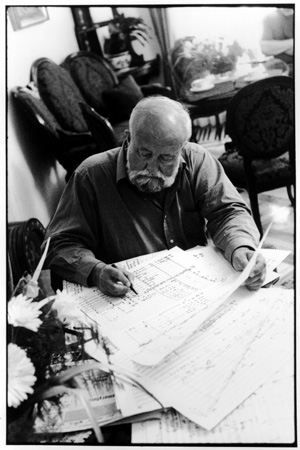

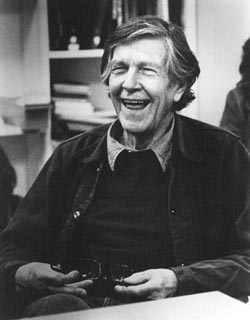

Empleando también el silencio como una sólida herramienta expresiva y como un vehículo introspectivo y de conexión con la armonía del cosmos, encontramos la obra de John Cage (Los Ángeles, 1912-Nueva York 1992). Aunque, a diferencia de los compositores anteriores, Cage volcó su espiritualidad a través del budismo y la filosofía Zen, que desacredita todo método. Es bien conocida su experiencia durante su encierro en una cámara anecoica: hundido en el más absoluto silencio, pudo escuchar los latidos de su sangre como un torrente fragoroso, aislado del mundo pero en conexión con el orden y las proporciones de cada una de sus células con los macro-ciclos del universo, como quería Pitágoras. En la música de Cage, como en el Zen, esa iluminación sólo puede ser encontrada en cada individuo particular, a través del silencio y la interrogación introspectiva.

Pero es en la obra de Karlheinz Stockhausen (Mödrath, 1928) donde quizá esté más presente aquello que Rudolf Otto denominó como el espacio de lo sagrado. La monumental ópera Licht, como la Teogonía de Hesíodo, representa para Stockhausen de entre toda su obra su propio axis mundi, como quería Mircea Eliade, el eje rector de su cosmogonía que hará que el caos devenga en cosmos. En esta epopeya planetaria protagonizada por tres personajes mitológicos --Eve, Michael, Lucifer: una trinidad de personajes que a la vez son tres fórmulas nucleares de composición serial-- confluye la dicotomía antagónica entre el bien y el mal heredada de la tradición judeocristiana, la lucha perenne entre la luz y la oscuridad, además de una larga cantidad de referencias que se pierden en su enorme eclecticismo, como la supuesta música de las Esferas de la estrella de Sirio, de cuyos pobladores el compositor alemán dice provenir. Remitiéndonos a Rudolf Otto, el carácter “numinoso” dentro de la obra de Stockhausen es más que evidente: las gigantescas y monstruosas proporciones de las catedrales, las sinagogas, las mezquitas, las pagodas, etc., tienen la función de recordarnos nuestra condición de criaturas, de seres dependientes de un ente superior, omnipresente y omnipotente, de aniquilarnos recordando nuestra pequeñez e indefención en medio de la vastedad del universo. De la misma forma operan las proporciones descomunales de una obra como Licht, en la que el compositor alemán comenzó a trabajar desde 1975 hasta la fecha y donde estarán representados los siete días de la Creación, cargados de una simbología variadísima. La referencia a la armonía de los astros y a la cabalística de los números en los sistemas de Stockhausen --hallamos con frecuencia el doce, el siete, el cinco, el tres-- delata su propensión por lo esotérico. No hay que olvidar que ha existido una tradición esotérica musical manifiesta a través de grupos rosacrucianos, cabalistas, pitagóricos y alquimistas, que va desde la Edad Media hasta nuestros días. Esta estrecha conexión entre esoterismo y música parece inseparable, como si los dos campos se iluminaran y complementaran entre sí. Mozart y la francmasonería, Ravel y el ocultismo, Debussy y el sionismo, Satie y los rosacruces, Webern y la numerología cabalista, Sibelius y la masonería, Holts y la astrología, etc.

Stockhausen sabe, como supo Blake, que “el rugir de los leones, el aullido de los lobos, el clamor de la mar embravecida y la espada destructiva, son porciones de la eternidad, demasiado vasta para el ojo humano”. Y es para este músico alemán esa limitación física y temporal del ser humano en lo que paradójicamente reside la capacidad de trascendencia y de invención de su espíritu.

(c) 2005 Tryno Maldonado

laTEMPESTAD